ডিসি ইলেকট্রনিক সার্কিটে

পোলারিটির দিকে লক্ষ্য রাখা বেশ জরুরি। নিজেদের কোন প্রজেক্ট তৈরির সময় পোলারিটি খেয়াল না করে ভুল

করা খুবই অস্বাভাবিক কিন্তু অসম্ভব নয়। তাই এই ব্যাপারে খেয়াল রাখতেই হয়। কিন্তু

যখন একটি কানেকশন বারবার খোলা লাগানোর দরকার হয় অথবা একই প্রজেক্টে একাধিক ব্যক্তির

অংশগ্রহন থাকে তখন ভুল হওয়াটাই স্বাভাবিক। এই সামান্য ভুলের কারনে অনেক সময় অনেক

দামী মডিউল পুড়ে যায় বা নষ্ট হয়ে যায়। তাই এই আলোচনার মাধ্যমে আমরা জানব কী কী

উপায়ে রিভার্স পোলারিটি প্রোটেকশন তৈরি করা যায়।

ডায়োড ব্যবহার করে

শুধুমাত্র একটি ডায়োড

ব্যবহার করে খুব সহজেই রিভার্স পোলারিটি প্রোটেকশন তৈরি করা যায়। 1N4001, 1N4002 এভাবে 1N4007 পর্যন্ত বাজারে যে ডায়োড গুলো

পাওয়া যায় সেগুলো সাধারনত রেক্টিফায়ার সার্কিটে ব্যবহার করা হয়।

এগুলো দিয়ে রিভার্স

পোলারিটি প্রোটেকশন এর কাজ হয়ে যাবে ঠিকই তবে এতে বেশ খানিকটা পাওয়ার লস হবে। এই

ডায়োডগুলোর ফরোয়ার্ড ভোল্টেজ রেটিং হল .7 Volt। অর্থাৎ 1 অ্যাম্পিয়ার

কারেন্ট প্রবাহিত হলে প্রায় .7 watt বিদ্যুৎ নষ্ট হবে। ব্যাটারি চালিত

প্রজেক্টের জন্য এটা অনেকের কাছেই সমস্যা মনে হতে পারে। তাছাড়া এগুলো ১ অ্যাম্পিয়ারের

বেশি কারেন্ট পরিবহনের জন্য তৈরিও করা হয়নি।

এইজন্য ব্যবহার করা হয় Schottky Diode। এধরনের ডায়োডের ফরোয়ার্ড

ভোল্টেজ ড্রপ সাধারন ডায়োডের তুলনায় কম। 1N5817, 1N5818, 1N5819 এগুলো বহুল ব্যবহৃত Schottky

Diode। এই মডেলের ডায়োডগুলো দিয়ে

কোনভাবেই যেন 1 অ্যাম্পিয়ারের চাইতে বেশি বিদ্যুৎ প্রবাহিত যেন না হয় সেদিকে খেয়াল

রাখতে হবে। তাছাড়া এগুলোর PIV

(Peak Inverse Voltage) রেটিং যথাক্রমে 20V, 30V ও 40V। যা সাধারণ ডায়োডের চাইতে বেশ কম। PIV rating হল সর্বোচ্চ যে পরিমান রিভার্স ভোল্টেজে ডায়োডগুলো নষ্ট হবে না।

যেকোনো ডায়োড ব্যবহারের সময়

অবশ্যই এর ডাটাশীট দেখে Forward Voltage, Max forward current, PIV এই তিনটি জিনিস মাথায় রাখতে হবে। ডায়োডের ডাটাশীট দেখে কিভাবে এটি

ব্যবহার করতে হয় সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এই ভিডিওতে।

ডায়োড দিয়ে রিভার্স

পোলারিটি প্রোটেকশন এর যে পদ্ধতি তার মূল সমস্যা হল ভোল্টেজ ড্রপ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে

0.3-0.4 volt ড্রপও অনাকাঙ্খিত হতে পারে। পাওয়ার লস, সুইচিং স্পিড কম এই সমস্যাগুলো ত থেকেই যায়। এই সকল সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যবহার করা হয় P-Channel

MOSFET।

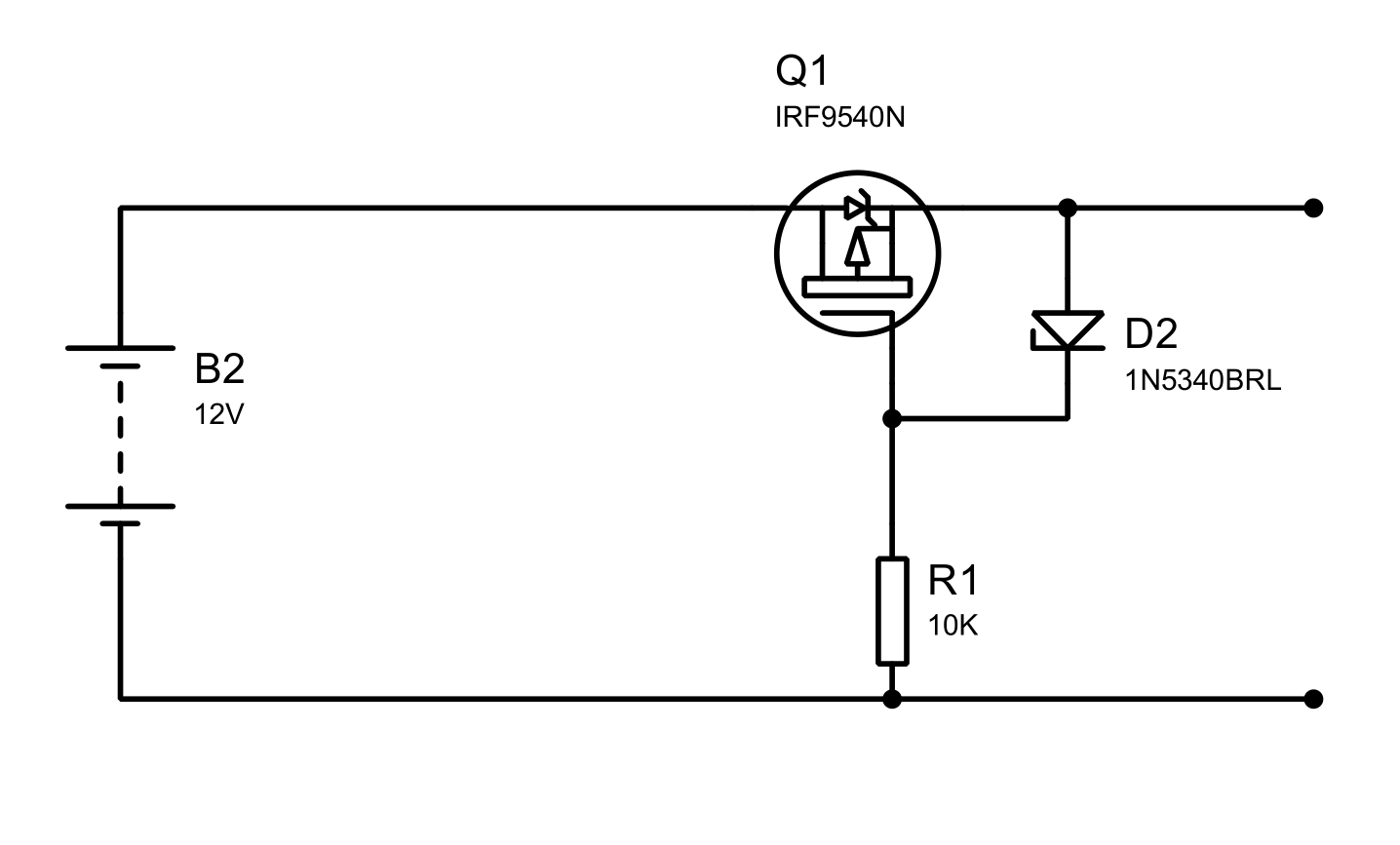

P-Channel MOSFET ব্যবহার করে

P channel MOSFET হল এক ধরনের

ট্রানজিস্টর বা সুইচিং ডিভাইস যাকে বিশেষ পদ্ধতিতে ব্যবহার করে সার্কিটে রিভার্স

পোলারিটি প্রোটেকশন দেয়া যায়। এর জন্য মসফেটের গেটের সাথে একটি 10K -100K

Ohms মানের রেজিস্টর লাগানো হয়। চিত্রের মত গেইট আর রেজিস্টরের

অপর প্রান্ত ইনপুটের সাথে সংযোগ দেয়া হয়। আর সোর্স আর থেকে আউটপুট নেয়া হয়।

অনেক ধরনের P channel MOSFET(Q1)

এর মধ্যে কোনটি কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার সুবিধা জনক, নির্দিষ্ট কোন

এপ্লিকেশনের জন্য আমরা কী মানের রেজিস্ট্রর(R1) আর জিনার

ডায়োড(Z1) ব্যবহার করব এগুলো বেশ জটিল হিসাব নিকাশ আর তত্ত্বের

ওপর নির্ভরশীল।

এই p channel MOSFET ব্যবহার বেশ জটিল বলে ধাপে ধাপে এটি কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তা সহজভাবে

ভেঙে আলোচনা করার চেষ্টা করব আমরা।

প্রথমেই বলে রাখি, আমরা যে

এপ্লিকেশনে এই প্রটেকশন সার্কিট ব্যবহার করব সেটা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা থাকতে

হবে।

পাওয়ার সোর্স

আমরা যে পাওয়ার সোর্স

ব্যবহার করব সেটা হতে পারে কোন পাওয়ার এডাপ্টার বা ব্যাটারি। ব্যাটারি ব্যবহার

করলে এর 100%

SOC ও 0% SOC তে ভোল্টেজের মান জানতে

হবে। যেমন ১ সেলের একটি লিথিয়াম আয়ন বা লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি ফুল চার্জড(100%

SOC) তে ভোল্টেজ থাকে 4.25-4.20 Volts আর

একদম ডিসচার্জড(0% SOC)অবস্থায় ভোল্টেজ থাকে 3.7-3.8

Volts. এই সর্বোচ্চ আর সর্বনিম্ন মান জানা না থাকলে রিভার্স

পোলারিটি প্রটেকশন সার্কিট তৈরিতে ভুল হতে পারে।

সেই সাথে জেনে রাখা ভাল যে

পাওয়ার সোর্সটি আমরা ব্যবহার করছি সেটা সর্বোচ্চ কত অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত কারেন্ট

সরবারহ করতে পারে। ব্যাটারির C rating দেখে কিভাবে এর কারেন্ট

সরবারহের মান জানা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এই লিঙ্কে।

এই আলোচনায় আমরা পাওয়ার

সোর্সের ভোল্টেজকে Vin দ্বারা প্রকাশ করব। পরবর্তিতে কোথাও Vin লিখা থাকলে বুঝতে হবে সেটা পাওয়ার

সোর্সের ভোল্টেজ।

লোড সার্কিট

এইক্ষেত্রে লোড সার্কিট হল

যে সার্কিটের জন্য আমরা রিভার্স পোলারিটি প্রটেকশন ডিজাইন করছি সেই সার্কিট। এই

সার্কিট তার রেটেড ভোল্টেজে (ইনপুট সার্কিটের ভোল্টেজের সাথে সামঞ্জ্যস্যপূর্ণ) যে

সর্বোচ্চ পরিমাণ কারেন্ট গ্রহন করে তার মান জানা থাকতে হবে। সেই মানকে আমরা বলব Imax। প্রয়োজনে

কারেন্ট লিমিট করার জন্যও আলাদা ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।

খেয়াল রাখতে হবে, লোড

সার্কিটে যেন কোন এক্টিভ সোর্স না থাকে। সেই ক্ষেত্রে এই রিভার্স পোলারিটি

প্রটেকশনের ডিজাইন কার্যকর থাকবে না। যেমন আমরা যদি কোন ব্যাটারি চার্জার দিয়ে

ব্যাটারি চার্জ করতে চাই তাহলে এই ডিজাইনটি গ্রহনযোগ্য না। কারন ব্যাটারি একটি

এক্টিভ সোর্স যার নিজের আলাদা পটেনশিয়াল আছে।

মসফেট বাছাই করা

IRF9540, IRF9640, IRF4905, FQP27P06, FQP2P40, BS250P, VP0300L, VP2020L … এই নাম গুলো

লিখে সার্চ করলেই আসবে ডাটাশীট। সেখানে প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান তাদের প্রোডাক্টের

সকল বৈশিষ্ট্য ব্যাখা করে থাকে। যেকোন এপ্লিকেশনের জন্য মসফেট বাছাই করতে চাইলে

এমন অনেক ডাটাশীট দেখতে আর বিশ্লেষণ করতে হতে পারে। বাজারে ৫-১০ টাকা থেকে শুরু

করে ১৫০০-২০০০ টাকা দামের মসফেটও আছে। যে মসফেট আমরা ব্যবহার করব সেটা দেশের

বাজারে পর্যাপ্ত কিনা তাও খেয়াল রাখতে হবে।

মসফেট নির্ধারণের সময় যে বিষয়গুলোর দিকে খেয়াল রাখতে হবে সেগুলো সহজ করে

আলোচনা করা হল।

VDSS

এটা হল মসফেটের ড্রেন আর

সোর্স টারমিনালের মাঝে যে সর্বোচ্চ ভোল্টেজ প্রদান করলেও মসফেটটি নষ্ট হবে না তার

মান।এই মানটি অবশ্যই Vin এর চাইতে

বড় হতে হবে। p channel MOSFET এর ক্ষেত্রে এই মানটি

ঋনাত্মক হয়।

VGS (max)

এই মানের বেশি ভোল্টেজ গেইট আর সোর্স টার্মিনালের মাঝে প্রয়োগ করলে মসফেটটি

নষ্ট হয়ে যাবে।

VGS (Th)/VP

এটা হল সেই নূন্যতম

ভোল্টেজ যা গেইট আর সোর্স টার্মিনালের মাঝে প্রদান করা হলে মফসেটটি অন হবে। p channel MOSFET এর ক্ষেত্রে এই মানটিও ঋনাত্মক হয়। এর সর্বোচ্চ ও সর্বনিন্ম মান থাকতে

পারে। অর্থ্যাৎ সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মানের মাঝামাঝি যেকোন ভোল্টেজের জন্য মসফেটটি

অন হবে। সর্বোচ্চ মানের বেশি কিন্তু VGS (max)এর কম এমন

যেকোনো মানের জন্য মসফেটটি অন থাকবে। আর সর্বনিন্ম মানের কম যেকোনো মানের জন্য মসফেটটি অফ থাকবে

ধরে নেয়া যায়।

একটি উদাহরণ দিয়ে

ব্যাপারটি বোঝানো যাক, ধরা যাক কোন p channel MOSFET এর ডাটাশীট থেকে

পাওয়া গেল VGs = ±12V, VGS(th) =

-2V (min) -4V(max) । অর্থাৎ গেট আর সোর্সের মাঝে সর্বোচ্চ ১২ ভোল্ট প্রয়োগ করা

নিরাপদ। -4V থেকে -12V এর মাঝামাঝি যেকোন ভোল্টেজের জন্য

মসফেটটি অন থাকবে। আর -2 V এর নিচের যেকোন ভোল্টেজের জন্য

এটি অফ থাকবে। তবে -2V থেকে -4V এর

মাঝে ঠিক কত ভোল্টের জন্য মসফেটটি অন হবে এটি নিশ্চিত হতে হলে ডাটাশীটের নিচের

গ্রাফগুলো ভালভাবে লক্ষ্য করতে হবে। এখন আমরা এই বিষয়ে কথা বলব না।

RDS (On)

মসফেটটি অন অবস্থায় এর ড্রেন আর সোর্স টার্মিনালের মাঝখানে একটি রোধের

সৃষ্টি হয়। এর মানই হল RDS(on)।

Is (Continuous source current)

এটা এই ডিজাইনের সবাইতে কঠিন অংশ। নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় মসফেটের ডাটাশীটে এই

মান দেয়া থাকে বটে তবে তা উল্লেখ থাকে সঠিকভাবে হিট সিঙ্ক ব্যবহার করার শর্তে। Heat sink এর ব্যবহার মোটেই সহজ কোন কাজ নয়। এই সম্পর্কে জানতে এখানে ক্লিক করুন।

হিটসিঙ্ক ছাড়া মসফেট ব্যবহারে কত অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট পরিবহন করা নিরাপদ

তার হিসাব করা শিখব আমরা এখন। প্রথমেই জানতে হবে মসফেটটির RθJA (Thermal resistance, Junction-to-Ambient)। এটি দেয়া থাকে ˚ C/W এককে।

সাথে জানতে হবে TMax( Maximum Operating Junction Temperature)। তারপর নিচের সূত্রটি ব্যবহার

করে মসফেটটি কতটুকু তাপ নিঃসরণ করতে পারে তা হিসাব করতে হবে।

এখানে TMax এর মান হবে বাতাসের তাপমাত্রা। আমাদের দেশের

জন্য এটি ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ধরা নিরাপদ। যদিও পরিবেশের তাপমাত্রা এতবেশি হয় না

কিন্তু আশপাশের অন্য ইলেকট্রনিক যন্ত্রের কারনে তাপমাত্রা ৫০ ডিগ্রিতে পৌছানো খুবই

স্বাভাবিক।

এরপর PD=I2RDS(on)

এই সূত্র থেকে কারেন্টের মান বের করতে হবে। এই মান যেন Imax(লোড সার্কিটের সর্বোচ্চ কারেন্ট) এর চাইতে কম হয় সেদিকে অবশ্যই খেয়াল

রাখতে হবে।

যেকোনো তাপমাত্রায় কোনো

ইলেকট্রনিক আইসির ডাটাশীট দেখে কিভাবে এর

নিরাপদ অপারেটিং কন্ডিশন বের করা যায় তা জানতে এই আলোচনাটি পড়ুন।

জিনার ডায়োড ও রেজিস্টর নির্ধারণ

কোন কারনে গেইট ও সোর্সের

ভোল্টেজ যেন VGS

(max) চাইতে বেশি না হয়ে যায়

সেজন্য ব্যবহার করা হয় জিনার ডায়োডেটি। এর জিনার ভোল্টেজ VGS(max) এর চাইতে কম কিন্তু VGS(Th)

এর চাইতে বেশি যেকোনো মান হলেই চলবে। রেজিস্টরটি লাগানো

হয় ভোল্টেজ ড্রপ করা আর জিনার ডায়োডের মধ্যের কারেন্টকে সীমিত করার জন্য। 2.2K

হতে 10K ohm মানের রেজিস্ট্রর

সাধারণত যথেষ্ট হবে।

সবশেষ সার্কিটটি কানেকশন

দেয়ার সময় অবশ্যই ডাটাশীট দেখে গেট, ড্রেন আর সোর্স

টার্মিনাল শনাক্ত করে নিতে হবে।

আলোচনাটি ভাল

লাগলে শেয়ার করে সবাইকে শেখার সুযোগ করে দিন। ইউটিউবে ইলেকট্রোকথন

চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের ভিডিওগুলো নিয়মিত দেখতে থাকুন। সুস্থ থাকুন, ভাল

থাকুন, জানার ও শেখার জন্য বেশি বেশি পড়ুন।

0 Comments