কোনো ইলেকট্রনিক প্রযেক্ট বানাতে গেলে বিভিন্ন ধরনের ধারক বা ক্যাপাসিটর ব্যবহার না করে পারাই যায় না। এই আর্টিকেলে আমরা বাস্তবে একটি ক্যাপাসিটর কী ধরনের আচরণ করে তা নিয়ে আলোচনা করব আর ক্যাপাসিটরের ডাটাশীট দেখে কীভাবে এর বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা লাভ করা যায় সেটা জানব।

শুরু করার আগে একবার চলুন দেখে নেই, তাত্ত্বিকভাবে ধারক বা ক্যাপাসিটর কী এবং এগুলো কীভাবে কাজ করে। দুইটি ধাতব পরিবাহী পাতকে সমান্তরালে স্থাপন করে, এদের একটির সাথে ব্যাটারি বা তড়িৎ উৎসের ধনাত্মক প্রান্ত আর অন্যটির সাথে ঋণাত্মক প্রান্ত যুক্ত করলে, প্রথম পাতটি ধনাত্মক আধান দ্বারা আর দ্বিতীয় পাতটি ঋনাত্মক আধান দ্বারা চার্জিত হয়। তড়িৎ উৎস বা ব্যাটারি সরিয়ে নিলেও ধনাত্মক আর ঋনাত্মক আয়নের মধ্যে আকর্ষণ বলের কারনে পাতদুটিতে এই চার্জ সঞ্চিত থাকে। বায়ু মাধ্যমে এই আকর্ষণ বলের মান কম হয় বলে পাত দুটির মধ্যবর্তি স্থানে উপযুক্ত পদার্থ দিয়ে পূর্ণ করা হয়। এই ধরনের পদার্থগুলোকে বলা হয় ডাই ইলেকট্রিক পদার্থ।

ধারকত্ব বা ক্যাপাসিটেন্স নির্ভর করে ধাতব পাতদুটির ক্ষেত্রফল আর এদের মধ্যবর্তী দূরত্বের ওপর। দূরত্ব যত বেশি হবে ক্যাপাসিটেন্স তত কম হবে আর ক্ষেত্রফল যত বেশি হবে ক্যাপাসিটেন্স তত বেশি হবে। আবার ডাই ইলেকট্রিক ম্যাটারিয়্যাল হিসেবে কী পদার্থ ব্যবহার করা হয়েছে তারওপরও ধারকত্ব নির্ভর করে।

আদর্শ ডাই ইলেকট্রিক পদার্থ সম্পূর্ণ অপরিবাহী হওয়া উচিত আর এর মধ্যদিয়ে তড়িৎ আধানদ্বয়ের মাঝের আকর্ষন বল সম্পূর্ণ রূপে যেতে পারা উচিত। কিন্তু বাস্তবে এর কোনোটাই পাওয়া সম্ভব নয়। এজন্যই বাজারে যেসকল ক্যাপাসিটর পাওয়া যায় সেগুলোর সঠিক বৈশিষ্ট্য জানা প্রয়োজন। তাই এখন একটি প্রাক্টিক্যাল ক্যাপাসিটর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব আমরা।

Capacitance

ক্যাপাসিটরের গায়ে এর ক্যাপাসিটেন্স এর মান লিখা থাকে। তবে সেটি একটি নির্দিষ্ট ভোল্টেজ আর ফ্রিকোয়েন্সির জন্য। এই মান কতটুকু সঠিক তা আবার নির্ভর করে ক্যাপাসিটরের টলারেন্সের ওপর । একটি ক্যাপাসিটরের গায়ে যদি ক্যাপ্সিটেন্স এর মান ১০০ মাইক্রো ফ্যারাডে লিখা থাকে আর টলারেন্স হয় ২০% তবে তাপমাত্রা, ক্যাপাসিটরের বয়স ইত্যাদি ভেদে তা ৮০ থেকে ১২০ মাইক্রোফ্যারাডের মাঝে হবে বলে ধরে নিতে হয়।

Rated Voltage

প্রতিটি ক্যাপাসিটরের ডাটাশীটে একটি রেটেড ভোল্টেজ থাকে। এটি হল ঐ ক্যাপাসিটরের সর্বোচ্চ অপারেটিং ভোল্টেজ। এর চাইতে বেশি ভোল্টেজে অপারেট করা হলে ক্যাপাসিটরটি নষ্ট হয়ে যতে পারে।

Temperature Dependence of a Capacitor

একটি নির্দিষ্ট সীমার তাপমাত্রার মাঝে অপারেট করার জন্য প্রতিটি ক্যাপাসিটর তৈরি হয়ে থাকে। এই সীমার বাইরের তাপমাত্রায় অপারেট করা হলে ক্যাপাসিটরটি নষ্ট হয়ে যতে পারে। আবার ক্যাপাসিটরের ডাটাশীটে temperature coefficient উল্লেখ থাকে। কোনো ক্যাপাসিটরের temperature coefficient ২০%, এর অর্থ হল, তাপমাত্রার নির্দিষ্ট ঐ সীমার মাঝে এই ক্যাপাসিটরের ক্যাপাসিটেন্স এর মান ২০% পর্যন্ত পরিবর্তিত হতে পারে।

Leakage current/insulation resistance

পূর্বেই বলা হয়েছে, আদর্শ ডাই ইলেকট্রিক পদার্থ সম্পূর্ণ অপরিবাহী হওয়া। কিন্তু বাস্তবে এমনটা পাওয়া সম্ভব নয়। তাই যেকোনো বাস্তব ক্যাপাসিটর সামান্য হলেও বিদ্যুৎ পরিবহন করে, আর এই মান নির্ভর করে ব্যবহৃত ডাই ইলেকট্রিক পদার্থের ধর্মের ওপর। এই মান সাধারনত ন্যানো বা পিকো অ্যাম্পিয়ার রেঞ্জের হয়ে থাকে। একেই বলা হয় লিকেজ কারেন্ট। তবে অনেকসময় লিকেজ কারেন্টের মান না লিখে ডাটাশীটে প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স এর মান লিখে থাকে। এই মান কয়েক মেগাওহমের মতো হতে পারে।

Equivalent series resistance

একটি বাস্তব ক্যাপাসিটরের আচরণ এমন হয় যেন এর সাথে সিরিজে নূন্যতম একটি রেজিস্টর যুক্ত আছে। এই মানকে বলা হয় Equivalent series resistance বা ESR। এই মান যত কম হবে তত বেশি পরিমান AC current ক্যাপাসিটরটির মাঝ দিয়ে নিরাপদে পরিবহন করানো যাবে।Equivalent series Inductance

এর কারন হল, সিরিজ ইন্ডাকটেন্স এর কারনে বাস্তব ক্যাপাসিটরেরে একটি সিরিজ রেজোন্যান্ট ফ্রীকোয়েন্সী আছে। ধরা যা,ক এই ফ্রিকোয়েন্সির মান হল Fr। অপারেটিং ফ্রীকোয়েন্সীর মান (ধরা যাক F) যদি

- রেজোন্যান্ট ফ্রিকোয়েন্সির সমান হয় (F=Fr) তাহলে, ক্যাপাসিটরটি পুরোপুরি একটি রেজিস্টরের মত আচরণ করে থাকে।

- অপারেটিং ফ্রীকোয়েন্সীর মান রেজোন্যান্ট ফ্রিকোয়েন্সির কম হলে (F<Fr) তাহলে, ক্যাপাসিটরটির আচরণ হয় ক্যাপাসিটিভ আর আন নির্ভর করে ফ্রিকোয়েন্সির ওপর।

- অপারেটিং ফ্রীকোয়েন্সীর মান রেজোন্যান্ট ফ্রিকোয়েন্সির বেশি হলে (F>Fr) তাহলে, ক্যাপাসিটরটির আচরণ হয় ইন্ডাকটিভ আর এর মানও নির্ভর করে ফ্রিকোয়েন্সির ওপর।

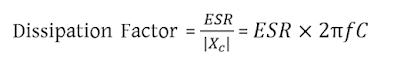

Dissipation Factor

কখনো কখনো ডাটাশীটে ক্যাপাসিটরের ESR এর মান না দিয়ে একটি নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সির জন্য Dissipation Factor এর মান লিখা থাকে। মূলত ESR এর কারনেই ক্যাপাসিটরের পাওয়ার লস হয়ে থাকে তাই এভাবে লিখা হয়। এই Dissipation Factor হল ESR আর টেস্ট ফ্রিকোয়েন্সিতে ক্যাপাসিটরের রিএকটেন্স এর অনুপাত। অর্থাৎ,

Volumetric Efficiency

ক্যাপাসিটর একটি এনার্জি স্টোরিং ডিভাইস। এর আকার যত বড় হবে ক্যাপাসিটেন্স এর মান বা সঞ্চিত শক্তির পরিমানও ততটাই বেশি হবে। কিন্তু একটি ক্যাপাসিটর সার্কিটে অনেক বেশি জায়গা দখল করলে তা সমস্যার কারন হয়ে দাড়াতে পারে। এজন্য একটি ক্যাপাসিটরের Volumetric Efficiency জানার প্রয়োজন পরে। একক আয়তনে কোনো ক্যাপ্সিটরের ক্যাপাসিটেন্স আর রেটেড ভোল্টেজ এর গুনফলই হল এর Volumetric Efficiency। নতুন নতুন প্রযুক্তি আসার ফলে ক্যাপাসিটরের Volumetric Efficiency দিন দিন বেড়েই চলেছে।

এই আর্টিকেলের ব্যাপারে আপনার যেকোনো মন্তব্য বা প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিন। আর্টিকেলটি ভাল লাগলে শেয়ার করুন। বাংলা ভাষায় ইলেকট্রনিক্স এর নানা বিষয় নিয়ে আরো জানতে ইলেকট্রোকথনের অন্যান্য আর্টিকেল গুলো পড়তে থাকুন।

0 Comments